In der Innenstadt der Versuchsstadt Berlin haben die WissenschaftlerInnen nur eine einzige Art gefangen: die Gemeine Stechmücke oder auch Nördliche Hausmücke (Culex pipiens). | Foto: Pixabay

Von Karlsruhe nach Berlin

Die WissenschaftlerInnen haben die sogenannten genetischen Marker der „Stadtmücken“ mit denen der „Landmücken“ verglichen. Mit dem Ergebnis, dass sie sich nicht voneinander unterscheiden. Stattdessen gibt es einen regen genetischen Austausch, der sogar bis ins 525 Kilometer entfernte Karlsruhe reicht. Die ForscherInnen vermuten, dass es so viele benachbarte Mückenbestände gibt, dass deren Gene beinahe frei von einem Stein zum nächsten ausgetauscht werden (stepping-stone gene-flow). Die Hausmücke hat sich also nicht erst an die städtische Umgebung anpassen müssen, sondern lediglich die Vorteile des Stadtlebens für sich entdeckt: Stadtbrachen, Parks, Schrebergärten und Balkone mit ausreichend Brutstätten sowie unzählige menschliche und tierische StadtbewohnerInnen als Blutwirte.

... über die Autobahn

Was die Hausmücke aber von anderen Stechmücken unterscheidet, ist, dass sie ein guter Distanzflieger ist. Arten wie die Gelbfiebermücke (Aedes aegypti) schaffen es beispielsweise nicht einmal eine mehrspurige Straße zu überfliegen, da ihnen dort die Möglichkeit zum Rasten auf Pflanzen fehlt. Für die Hausmücke hingegen fungiert der Autobahnring um Berlin (leider) nicht als Barriere.

Nur ungemein lästig

Die Hausmücke ist zwar buchstäblich gemein, gemeingefährlich aber ist sie nicht. Bisher „fehlen“ dafür in unseren Breiten die passenden Krankheitserreger. „Damit das auch zukünftig so bleibt, sollten StadtbewohnerInnen mögliche Brutstätten vermeiden. Mücken können jeden noch so kleinen, wassergefüllten Behälter als Brutstätte nutzen: achtlos weggeworfene Getränkedosen oder Coffee-to-go-Becher, leere Blumentöpfe und Topfuntersetzer. Je weniger Brutstätten, desto weniger Mücken“, rät Dr. Ann-Christin Honnen, Leiterin der Studie.

Ann-Christin Honnen hat von 2010 bis 2016 am Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB) bei Michael T. Monaghan zu den Auswirkungen künstlichen Lichts in der Nacht auf Stechmücken im Projekt Verlust der Nacht promoviert. Seit 2017 ist sie Postdoktorandin am Schweizerischen Tropen- und Public-Health-Institut in Basel und forscht dort zur globalen Ausbreitung der invasiven Asiatischen Tigermücke.

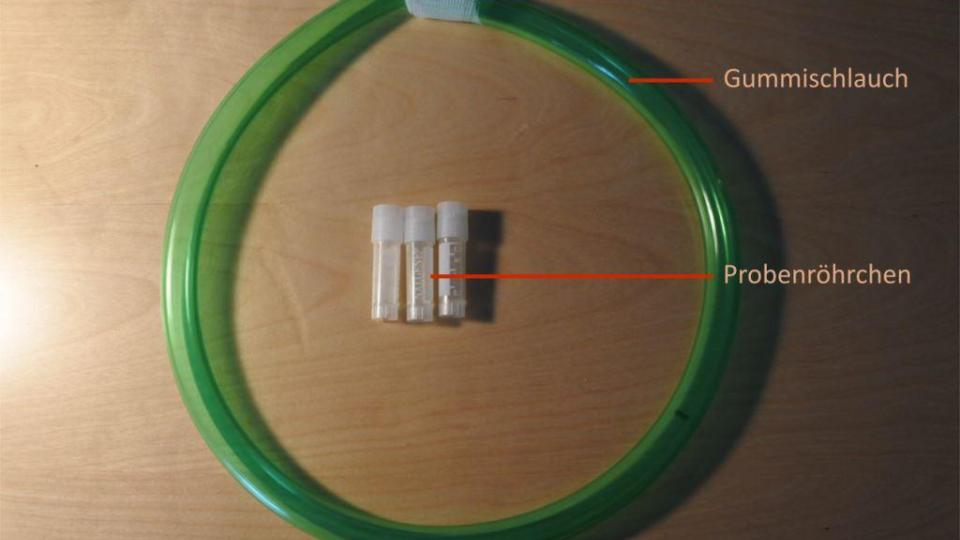

Für die Untersuchung wurden in und um die Versuchsstadt Berlin über 600 Mücken gesammelt. Freiwillige HobbyforscherInnen wurden mit Sammelkits ausgestattet, um die Mücken unversehrt fangen zu können. 555 der gesammelten Mücken konnten genau bestimmt werden, sodass die WissenschaftlerInnen 23 verschiedene Mückenarten, die in und um Berlin vorkommen, identifizieren konnten. Die Mücken werden mithilfe des Aspirators (Schlauch mit Mundstück und Netz) eingesaugt und dann vorsichtig in ein Probenröhrchen gepustet. | Foto: Ann-Christin Honnen

Lesen Sie die Studie Open Access im Journal of Insect Science. Ann-Christin Honnen, Michael T Monaghan (2017) City-Dwellers and Country Folks: Lack of Population Differentiation Along an Urban–Rural Gradient in the Mosquito Culex pipiens (Diptera: Culicidae), Journal of Insect Science, Volume 17, Issue 5, 107, DOI:10.1093/jisesa/iex086 | Bild: Oxford University Press

Der Sommer fängt gerade erst an, aber die ersten Exemplare wurden bereits gesichtet: die Gemeine Stechmücke oder auch Nördliche Hausmücke (Culex pipiens). | Foto: Pixabay