(Abt. 1) Ökohydrologie und Biogeochemie

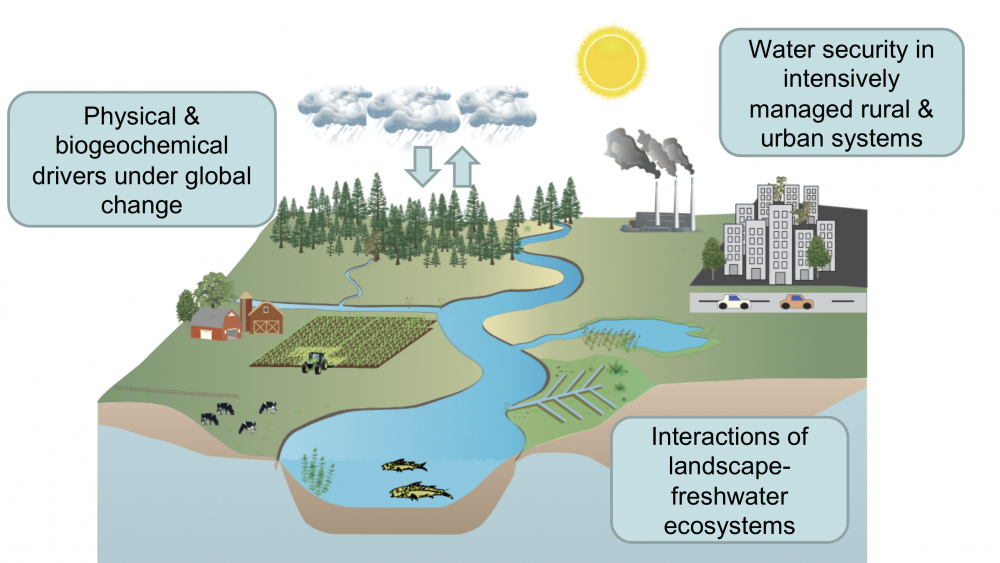

Die Wechselwirkungen innerhalb und zwischen grünem Wasser (in terrestrischen Systemen) und blauem Wasser (Seen, Flüsse und Grundwasserleiter) beeinflussen in komplexer Weise die Lebensräume für Organismen und den reaktiven Transport von abiotischen Komponenten. Aquatische und terrestrische Systeme sind auf mehreren räumlich-zeitlichen Skalen gekoppelt. Das übergeordnete Ziel der Abteilung Ökohydrologie und Biogeochemie ist es, die ökohydrologischen und biogeochemischen Prozesse von vernetzten Landschaften und Gewässern in natürlichen, ländlichen und städtischen Gebieten zu verstehen. Unsere Forschungsprojekte behandeln daher die folgenden Kernthemen:

- Interaktionen von Landschafts-und Binnengewässer-Ökosystemen

- Physikalische und biogeochemische Rahmenbedingungen unter globalem Wandel

- Wassersicherheit in gestörten und urbanen Systemen

In unserer Forschung integrieren wir prozessbasierte und statistische Modellierung mit empirischen Daten, die in Freilandstudien, in großmaßstäbigen Manipulationsstudien, durch Langzeit-Monitoring und in Laborversuchen erhoben werden. Wir untersuchen ökohydrologische und biogeochemische Prozesse mit verschiedenen Tracer-Techniken, insbesondere stabilen Isotopen, sowie durch die Messung natürlich gelöster Stoffe, konservativer geogener Ionen, organischer Spurenstoffe und von Nährstoffen. Dabei verbinden wir Grundlagenforschung mit Anwendungsaspekten und wollen Auswirkungen von Klima- und Landnutzungsänderungen erfassen und vorhersagen. Mit der Laborinfrastruktur und Kompetenz auf den Gebieten der anorganischen und organischen Analytik sowie der Isotopenmessung nimmt die Abteilung eine zentrale Funktion für das gesamte Institut wahr. Um unserem Forschungsziel gerecht zu werden, kombinieren wir unsere fachliche Expertise aus den Forschungsdisziplinen Hydrologie, Geochemie, Gewässerphysik, Ökologie, Umwelttechnik und Geographie.

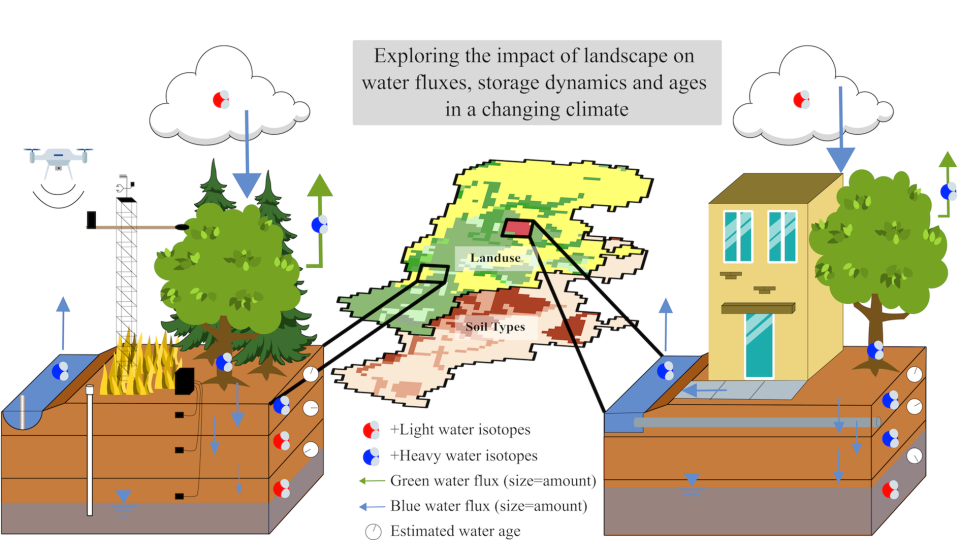

Landschafts-Ökohydrologie, Forschungsgruppe von Dörthe Tetzlaff, Grafik: Dörthe Tetzlaff / IGB

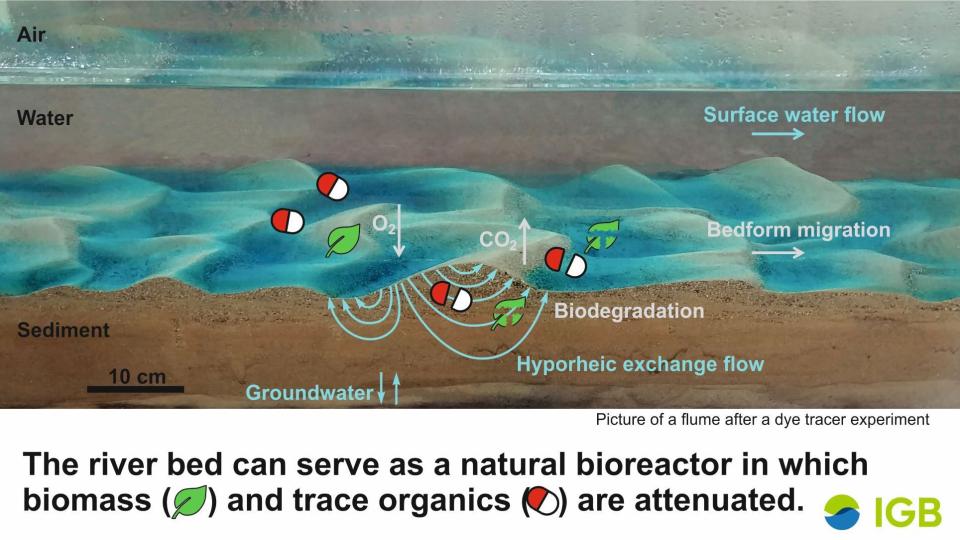

Grundwasser-Oberflächenwasser Interaktionen, Forschungsgruppe von Jörg Lewandowski, Grafik: Jörg Lewandowski / IGB

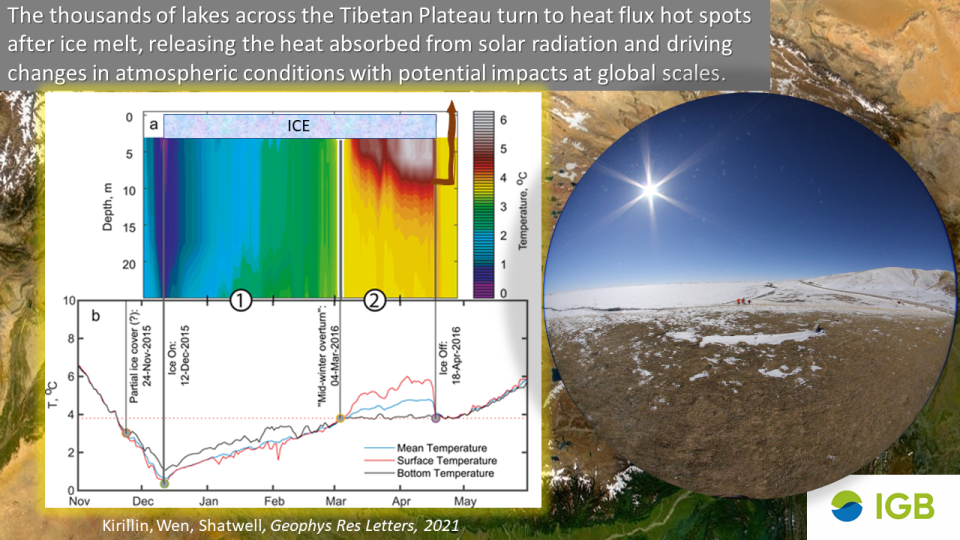

Physikalische Limnologie, Forschungsgruppe von Georgiy Kirillin, Grafik: Georgiy Kirillin / IGB

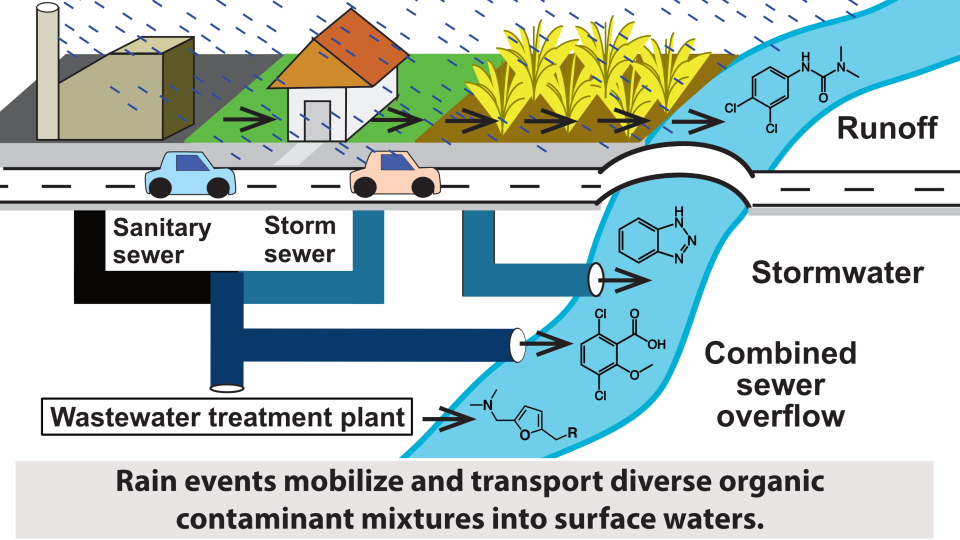

Organische Schadstoffe, Forschungsgruppe von Stephanie Spahr, Grafik: Stephanie Spahr / IGB

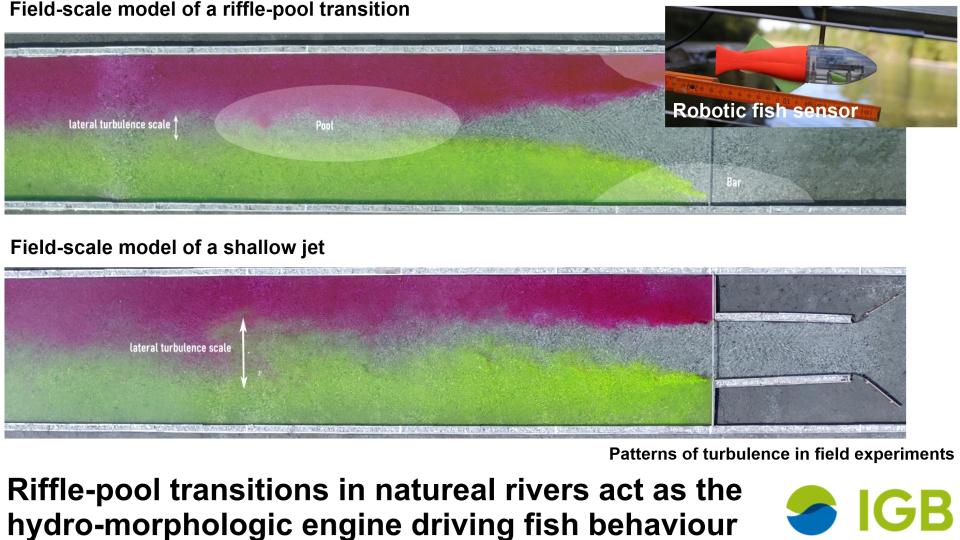

Ökohydraulik, Forschungsgruppe von Alexander Sukhodolov, Grafik: Alexander Sukhodolov / IGB

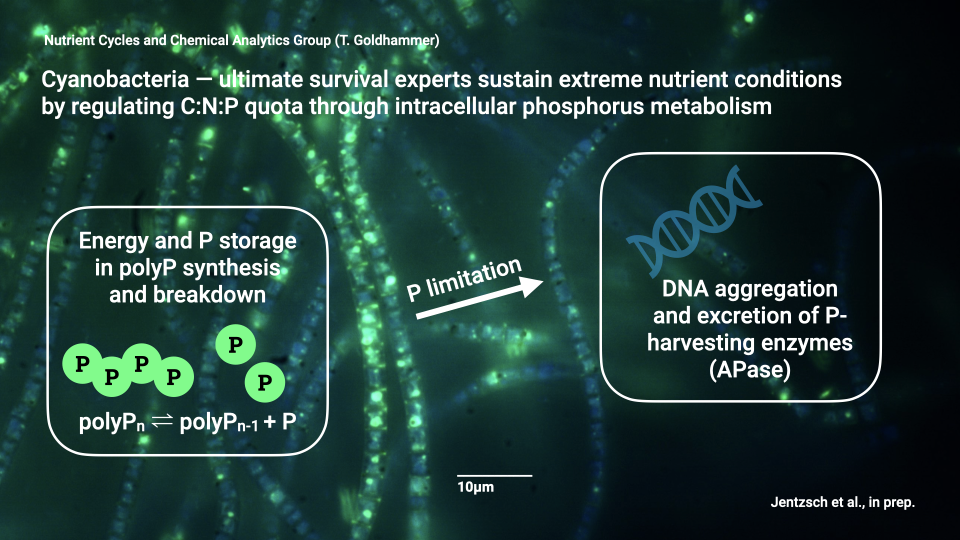

Nährstoffkreisläufe und chemische Analytik, Forschungsgruppe von Tobias Goldhammer, Grafik: Tobias Goldhammer / IGB

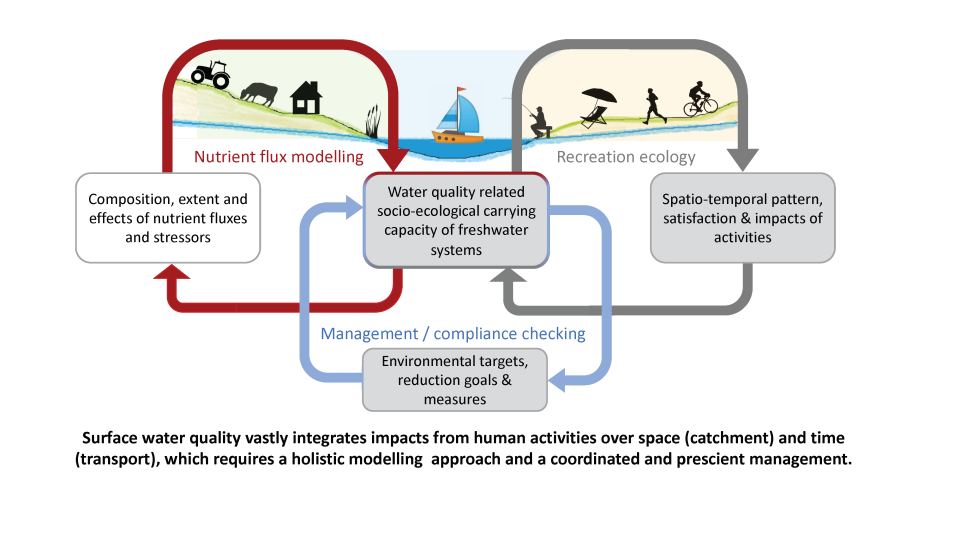

Flussgebietsmodellierung, Forschungsgruppe von Markus Venohr, Grapfik: Markus Venohr / IGB

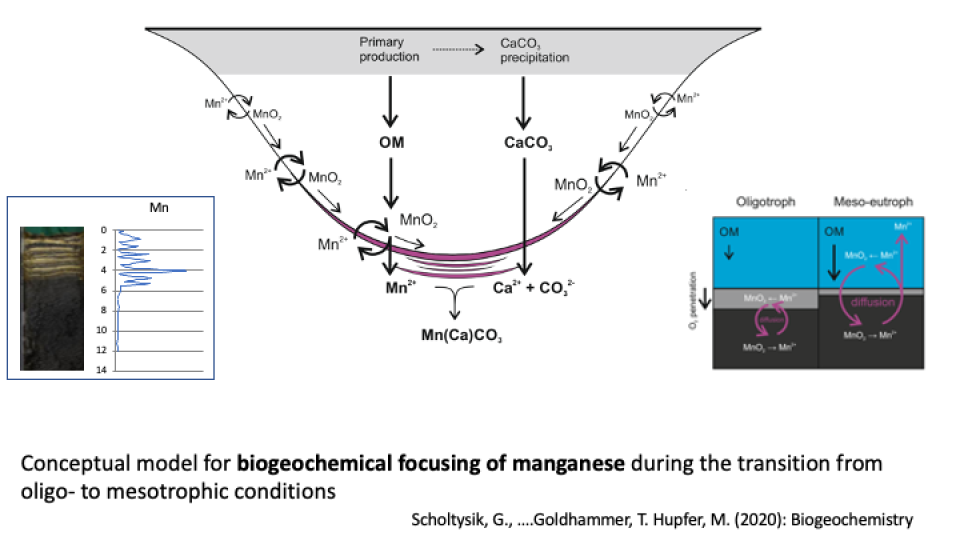

Biogeochemische Prozesse in Sedimenten und Seenrestaurierung, Forschungsgruppe von Michael Hupfer, Grafik: Michael Hupfer / IGB

Forschungsgruppen

Abteilungsmitglieder

Ausgewählte Publikationen

Sub-daily stable water isotope dynamics of urban tree xylem water and ambient vapor

Die Autor*innen kombinierten das In-situ-Monitoring stabiler Isotope und die ökohydrologische Überwachung in verschiedenen städtischen Vegetationsgebieten in Berlin. Sie liefern neue Erkenntnisse über die Pflanzenphysiologie und die hydrologischen Funktionen anhand hochauflösender Isotopendaten, um die Wasseraufnahme und den internen Wasserkreislauf von Pflanzen im Sub-Tages-Rhythmus zu erfassen.

A tiered complexity conceptual framework for treating water soluble, hydrophilic contaminants in green stormwater infrastructure

Blau-grüne Infrastrukturen sind wichtig zur Verbesserung der Qualität von Niederschlagswasser, aber die Entfernung gelöster, hydrophiler Schadstoffe bleibt schwierig. Die Autor*innen schlagen einen mehrstufigen konzeptionellen Rahmen vor, um gelöste, hydrophile Schadstoffe zu entfernen und so die Risiken für Ökosysteme und Trinkwasserquellen zu minimieren.

Hydrological Processes in Lowlands and Plains

Tiefland- und Flachlandgebiete erbringen wichtige Ökosystemleistungen wie land- und forstwirtschaftliche Produktion, Grundwasseranreicherung und Trinkwasserversorgung. Diese Sonderausgabe bündelt wissenschaftliche Beiträge, die das Verständnis der Mechanismen fördern, die der Bewegung und Speicherung von Wasser in Tiefland- und Flachlandgebieten zugrunde liegen.

From Soil to Sediment: Bedform Migration Shapes Microbial Communities From Eroding Bank Soil During Terrestrial–Aquatic Regime Shift

Die Autor*innen haben die Auswirkungen der simulierten Rippelmigration auf zwei Arten von Flusssedimenten getestet, nämlich aquatische Sedimente und Sedimente aus erodierenden Flussufern. Die Rippelmigration beeinflusst die Dynamik der Lebensgemeinschaften und den mikrobiellen Stoffwechsel und verlangsamt die Besiedlung von Sedimenten aus erodierenden Flussufern.

The Role of Beaver Dams in Modulating Hydrological Connectivity and Nutrient Dynamics in Agricultural Catchments With Intermittent Streams

Die Autor*innen untersuchten die Auswirkungen eines Netzwerks von Gewässern unter Einfluss des Bibers auf die Makronährstoffdynamik in einem intermittierenden Fließgewässernetz und zeigten die Wirksamkeit von durch Biber angelegten Feuchtgebieten als naturbasierte Lösungen für das landwirtschaftliche Nährstoffmanagement.