Vielen Dank an Studio Adén für die schönen Illustrationen.

Die Biodiversität nimmt weltweit in drastischem Tempo ab. Besonders gefährdet sind Pflanzen und Tiere, die in Süßgewässern leben. Belastende Einflüsse wie der Klimawandel und die steigende Nachfrage nach Wasser und Energie setzen Süßwasserökosysteme überall auf der Welt stark unter Druck. Damit schwinden auch die Lebensräume vieler Arten, die auf bestimmte Bedingungen angewiesen sind, während anpassungsfähige, teilweise invasive Spezies neue Räume erobern können. In ihren Studien zeigen IGB-Forschende immer wieder, wo und warum sich aquatische Lebensräume verändern und was getan werden kann, um die biologische Vielfalt in den Süßgewässern weltweit zu erhalten.

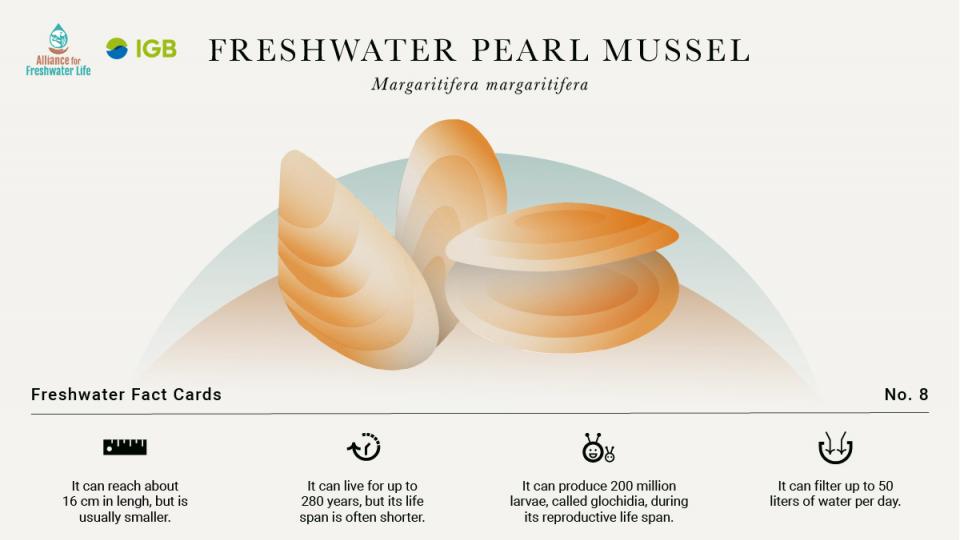

Um ihr Forschungswissen über Süßwasserarten im wahrsten Sinne des Wortes zu zeigen, haben Wissenschaftler*innen des IGB und der Alliance for Freshwater Life imposante, dramatische und mutmachende Fakten zu 20 Süßwasserarten zusammengetragen und illustrieren lassen. Viele der Arten könnten als Schirmarten fungieren, weil ihr Schutz auch das Überleben vieler anderer Arten sichert; andere sind für die Gewässerforschung von besonderer Bedeutung; und einige zählen zu den invasiven Arten und können die heimische Flora und Fauna beeinträchtigen oder gefährden. Die Steckbriefe beleuchten Arten, die normalerweise unsichtbar unter der Wasseroberfläche oder in abgelegenen Regionen leben – und daher allzu oft vergessen werden, wenn es um den Artenschutz geht.

Wo finde ich die Karten?

Unter dem Hashtag #FreshwaterFactCards stellen wir auf Twitter jede Woche eine der 20 Arten vor und ergänzen die Fakten um weiterführende Informationen aus Studien, Schutzprogrammen und der Community. Wer nicht warten will, findet alle 20 Freshwater Fact Cards schon jetzt auf unserer Webseite. Die „echten“ Karten können auf einer unserer Veranstaltungen ergattert werden – zum Beispiel auf dem Umweltfestival im Berliner Spreepark am 20. August 2022.

Gibt es die Fakten auch in anderen Sprachen? Mit Ihrer Hilfe: ja!

Ein Steckbrief über den Amazonasfisch Arapaima in Deutsch und Englisch ist super, noch besser aber wäre es, wenn wir die Fakten auch auf Portugiesisch und Spanisch zugänglich machen könnten. Gleiches gilt für den Chinesischen Riesensalamander oder die Riesenbarbe, den Nationalfisch Kambodschas. Mit Ihrer Hilfe möchte die Alliance for Freshwater Life auf ihrer Webseite die 20 Arten in „ihrer“ jeweiligen Muttersprache vorstellen. Wenn Sie für eine der Arten sprachliche Unterstützung anbieten können, freuen wir uns sehr über Ihre Hilfe und eine E-Mail an uns.

Vielen Dank an alle Kolleg*innen, die die Faktensammlung unterstützt haben: Lisa-Lena Heinrich, Vanessa Bremerich, Robert Arlinghaus, David Bierbach, Jürgen Geist, Jörn Geßner, Sabine Hilt, Ivan Jaric, Jonathan Jeschke, Stefan Linzmaier, Luc De Meester, Simon Moesch, Michael Monaghan, Agata Mrugała, Paulo Petry, Fabian Schäfer, Vera M.F. da Silva, Matthias Stöck, Max Wolf und Justyna Wolinska.

Neben der Fischerei ist die Fragmentierung der Fließgewässer ein Grund dafür, dass der Europäische Stör (Acipenser sturio) beinahe ausgestorben ist. Zwar stellen Hindernisse wie Dämme viele aquatische Lebewesen vor Herausforderungen. Wanderfische werden allerdings besonders stark beeinträchtigt, etwa weil sie ihre Laichplätze nicht mehr erreichen können. | Design: Studio Adén

Der Europäische Biber (Castor fiber) hat in der Vergangenheit einen starken Rückgang seiner Population und seines Verbreitungsgebiets erlebt – bis hin zur Ausrottung in vielen Ländern. Doch mittlerweile ist er wieder in vielen europäischen Regionen zu finden. Der Erfolg ist vor allem Schutzmaßnahmen und Wiederansiedlungsprojekten zu verdanken. | Design: Studio Adén

Als einzige Robbenart fühlt sich die Baikalrobbe (Pusa sibirica) ausschließlich im Süßwasser wohl. Die Aufzucht der Jungen erfolgt auf dem Eis, daher könnte die Baikalrobbe durch den Klimawandel gefährdet sein. | Design: Studio Adén

Die Bestände des bis zu 250 cm langen Amazonasdelfins (Inia geoffrensis) schrumpfen insbesondere infolge illegaler Bejagung. Hinzu kommt, dass sich die Tiere in Fischernetzen verheddern, wo sie oft verenden. Auch Staudämme und andere Regulierungsmaßnahmen schränken ihren Lebensraum ein. | Design: Studio Adén

Die Populationen der Flussperlmuschel (Margaritifera margaritifera) sind seit den 1930er Jahren um über 90 Prozent zurückgegangen. Dies liegt vor allem an der Verschlammung von Gewässerbetten, denn die bis zu 16 cm große holarktische Art benötigt stabile Schotter- und Kiessubstrate mit wenig Feinmaterial. | Design: Studio Adén